Autore:

1. Quando il lessico della democrazia moltiplica le sue definizioni

Da più di venti anni si sono affiancate sistematicamente alla tradizionale espressione ‘democrazia rappresentativa’ altre due formule: ‘democrazia partecipativa’ e ‘democrazia deliberativa’. Tali formule contengono significati polemici rispetto alla prima: esse tendono a contrapporre forme nuove, più capaci di dare voce a interessi diffusi non rappresentati nelle istituzioni politiche tradizionali, e quindi alla necessità di correggere – attraverso integrazioni di vario tipo - il sistema della delega e della rappresentanza

, quale da 4-5 secoli si è perfezionato, prima nella vecchia Europa e poi negli Stati Uniti d’America.

Alla fine dello scorso secolo c’è stata anzitutto una attenzione crescente in Occidente alle esperienze nuove di partecipazione civica, a partire dall’esempio di Porto Alegre in Brasile nei primi anni Novanta, ove fu sperimentata la formazione di un bilancio pubblico cittadino partecipato, modalità poi riprodotta anche a livello dello stato di cui quella città è capitale (R. Pont 2005). Quell’esperienza è stata imitata per i livelli locali in tutta Europa, molto anche in Italia (H. Wainwright 2003, Y.Sintomer-G.Allegretti 2009 e U. Allegretti 2010). Molti e rilevanti poi gli esperimenti europei di decisioni su grandi questioni ambientali o bioetiche (inquinamento, energie non rinnovabili, discariche, ma anche morte assistita, rifiuto dell’accanimento terapeutico ecc.) che le forze politiche non sanno più risolvere e vengono rimesse a Comitati di cittadini, variamente prescelti o sorteggiati, o portate al dibattito pubblico in forme varie (Revel e altri 2007). L’uso dell’espressione democrazia partecipativa, per tutti questi casi,rivela così immediatamente il riferimento polemico ai limiti delle forme delegate e alla sfiducia crescente nella democrazia rappresentativa.

Questa, certo, è stata la più straordinaria costruzione politica del moderno, soprattutto nella forma novecentesca dei partiti di massa. Ma i partiti da decenni in Occidente, a seguito della nascita di nuovi soggetti sociali e nuovi movimenti politici, appaiono inadeguati e incapaci anche di rinnovarsi. Il ripiegamento dei partiti su se stessi, a difesa di interessi di ceto sempre più ingiustificabili, appare espressione di una “deriva” dei relativi sistemi politici, il cui fallimento è sempre più temuto da tutti: come si suol dire, con l’acqua sporca si potrebbe perdere anche il bambino, e cioè la democrazia. Mentre si fanno ruotare gli aggettivi (rappresentativa, partecipativa) il dubbio tocca infatti il sostantivo: democrazia?

Per esorcizzare e prevenire i rischi di lacerazione e rottura dei sistemi costituiti, si è tentato di prospettare la questione in termini in cui la democrazia rappresentativa non fosse contrapposta a quella cosiddetta partecipativa, cioè non si tornasse alla vecchia contrapposizione democrazia delegata/democrazia diretta. La pratica storica aveva del resto già mostrato che la democrazia diretta è possibile solo in dimensioni territoriali assai limitate, oppure in forme che consentono solo pronunciamenti popolari assai schematici (referendum: un SI o un NO) e quindi non realizzano partecipazioni più mature e capacità di integrare positivamente le decisioni dei rappresentanti. L’obiettivo di questi più recenti tentativi di non contrapporre seccamente nuove forme e rappresentanza è stato infatti quello di consentire allargamenti e integrazioni positive alla base del sistema. La partecipazione dei cittadini, constatato che i partiti l’hanno dispersa o addirittura la ostacolano, è tuttavia complemento consustanziale irrinunciabile della democrazia e quindi deve trovare modo di essere integrata nei sistemi politici anche quando le rappresentanze politiche vi resistano. Dal primo decennio di questo secolo a tale fine s’è fatto uso crescente dell’espressione democrazia deliberativa. La tradizione inglese, da cui deriva questa espressione, vuol valorizzare non tanto il momento della decisione, ma quello della discussione pubblica (deliberation è questo), cosicché la indicazione dei significati più larghi (dibattito pubblico che precede e legittima la decisione dei rappresentanti) ha l’evidente intento di non consentire alla falsificazione dei fondamenti tradizionalmente rappresentativi dei sistemi di democrazia occidentali, ma di indicare le vie di integrazione della rappresentanza. Integrazioni che la storia fin qui non ha sfruttato al meglio, e che dal punto di vista dei contenuti mancati darebbero ragione alle critiche più radicali della democrazia come procedura soltanto formalmente legittima (questo è stato a lungo un cavallo di battaglia delle sinistre marxiste, cui il pensiero del socialismo liberale ha sempre opposto che non esiste una democrazia senza regole formali, e che comunque queste non possono di per sé assicurare i risultati voluti dal socialismo o comunismo: questa fu una inesausta battaglia culturale di Norberto Bobbio: vedi ad es. 1976, 1984).

L’autore che pochi anni or sono in Italia ha convintamente suggerito questo ritorno a fondamenti culturali consolidati dalla tradizione parlamentare occidentale è l’inglese Paul Ginsborg, che insegna a Firenze, il quale in un brillante pamphlet del 2006, La democrazia che non c’è, ha immaginato un confronto, che nella storia non c’è stato, ma avrebbe potuto esserci tra i due più grandi delle origini ottocentesche del dibattito sulla democrazia e i suoi limiti: John Stuart Mill maestro di liberalismo e Carlo Marx padre della critica sostanzialista alle democrazie, ciascuno dei quali nella invenzione di Ginsborg ribadisce le proprie ragioni ma tenta anche di accogliere i punti rilevanti della posizione dell’altro. Insomma Ginsborg prova una mediazione benpensante: teniamoci i sistemi di rappresentanza formale, ma allarghiamo gli spazi per dare ingresso a temi nuovi e formare consensi allargati alla base di nuove decisioni.

2. Parole e orientamenti sociali

Sarebbe un errore credere che la confusa vicenda di dibattito, sopra schematicamente richiamata, sia frutto di mode contingenti e/o di invenzioni culturali più o meno brillanti. La suggestione brasiliana di un nuovo radicalismo “di sinistra”, il vecchio fascino della teoria anglosassone del liberalismo, un pizzico di nostalgia d‘un pensiero “rivoluzionario”: certo hanno avuto il loro peso. Ma credo sia sottesa a queste oscillazioni dell’attenzione pubblica e delle emozioni popolari una esigenza assai profonda. Siamo in transizione tra due epoche e tra sistemi politico-sociali differentemente legittimati, occorre dare senso e fondamento a una fase nuova del mondo, a conflitti che il sistema della delega a specialisti della “rappresentanza” non pacifica più, mentre la “globalizzazione” neoliberista sottopone a torsioni tremende i vecchi sistemi di gestione dei conflitti sociali a livello degli stati nazionali.

E’ la globalizzazione che sottopone a torsioni tremende vecchi sistemi di gestione dei conflitti sociali. Cosicché la rincorsa di parole e formule nuove, o rinnovate, non può essere letta come superficiale moda culturale o astratta “storia delle idee”, ma come riflesso, non sempre consapevole e intenzionale, di storia reale dei mutamenti strutturali e culturali profondi che sono in atto, storia che nessuno fin qui si è preoccupato di ricostruire, e che tuttavia presiede alle contraddizioni e ai quesiti con cui ci stiamo misurando.

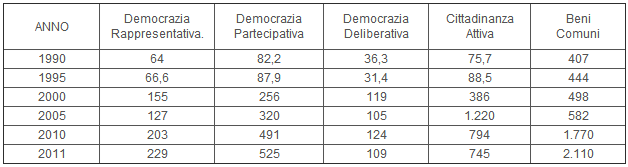

Qualche indicatore della mutazione in corso nell’uso delle parole e nella pressione che dal basso segnala istanze fortissime di superamento-correzione dei sistemi tradizionali si può ricavare anche con una semplice ricerca su Google, circa la frequenza con cui le locuzioni di cui stiamo parlando ricorrono negli anni recenti. Si tratta ovviamente solo di una indicazione, anche molto approssimativa (nel motore di ricerca rientrano tutti i casi digitali in cui quelle formule ricorrono – scritti divulgativi e scientifici, dibattiti e tavole rotonde, annunci di iniziative, programmi di ricerca, manifesti, programmi di associazioni e partiti ecc. – dunque sia casi di uso delle formule molto preciso e pertinente, sia casi di uso generico, impressionistico o solo retorico). Ma i trends di diffusione o riduzione nel tempo delle diverse formule sono così vistosamente diversi tra loro da essere significativi di una diversa “presa” sociale. L’egemonia della cultura della rappresentanza politica è visivamente al tramonto, sorge un continente nuovo, sottratto in parte ai suoi principi. Le parole segnalano continuamente una ricerca di nuovi significati, nuove regole, nuovi attori. E l’orientamento di questa ricerca parla di un nuovo sistema in formazione.

Tab. 1 – Da Google: presenza nella rete internet italiana

delle diverse espressioni in ciascun anno (in migliaia)Risulta anzitutto che negli anni Novanta il discorso pubblico su temi così critici era tutto sommato assai modesto, e in particolare che la formula più colta – direi sofisticata – cioè quella di ‘democrazia deliberativa’ era quasi irrilevante, ricorreva la metà delle volte di quella classica (‘democrazia rappresentativa’) e un terzo di volte rispetto a quella in evidente avanzata, e cioè ‘democrazia partecipativa’. Più o meno agli stessi livelli di quest’ultima era la voce ‘cittadinanza attiva’, che fino alla revisione costituzionale del 2001 restò formula generica (designava qualsiasi manifestazione di attivismo delle forze sociali, e non iniziative civiche rilevanti per l’interesse generale, che poi fu la determinazione specifica e tecnica della Costituzione revisionata in quell’anno: art.118.4).

La formula più indefinita e polivalente di ‘beni comuni’, poi, superava da sola del 62 % circa la somma di tutti le altre (1995: 274,4/444): segno che lì si addensavano le maggiori tensioni inespresse e i bisogni più disattesi nell’incedere della trasformazione capitalistica.

‘Cittadinanza attiva’ ha invece uno sviluppo nell’uso corrente che fa pensare a un caso a sé: nel 2000 era meno della somma delle varianti di democrazia (386mila contro 552mila), ma già a metà decennio essa esplode e segnala trattarsi di fenomeno indipendente dalla scelta delle procedure democratiche: il milione e duecentoventimila volte che essa viene evocata si spiega solo col fatto che è intervenuta una mutazione reale, un potere giuridico nuovo s’è formato, e con la revisione costituzionale c’è un dilagare di leggi regionali di attuazione e relative pratiche esecutive le quali, pur nella diversità di interpretazioni del concetto base di “sussidiarietà orizzontale” che le sostanzia (Arena-Cotturri 2010), tuttavia indicano che nuovi articolati rapporti tra cittadini e istituzioni si sono determinati e sono in corso. L’aspetto del tutto nuovo è che, al di là dell’ambito delle decisioni politiche (le cui procedure differenziate dànno luogo ai differenti tipi di democrazia), i cittadini attingono un livello prima precluso, quello dell’agire satisfattivo, che li pone sullo stesso piano delle Pubbliche Amministrazioni. La questione dunque è di produrre nozioni adeguate a comprendere dinamiche che vanno ben oltre il potere di decisione politica, per capire amministrazione e governo, essendo ormai dislocata a questo livello l’istanza di partecipazione popolare.

La percezione di questo mutamento nei contenuti delle spinte è poco presente anche tra studiosi e operatori avvertiti, cosicché il dibattito sulla specificità e la diversità del tema cittadinanza attiva-sussidiarietà è appena agli inizi. Vedremo più avanti. Nell’ultimo biennio comunque ‘cittadinanza attiva’ ricorre da quasi 750mila a quasi 800mila volte, che resta un numero enorme se confrontato che le appena 200mila o poco più volte in cui si nominano partiti e rappresentanze.

Infine la voce ‘beni comuni’ decolla in modo spettacolare e si sgancia dai trends delle voci sulla democrazia: segno che anche questo termine non si attarda sulle dispute relative alla forma, ma evoca convergenze su risultati, godimenti collettivi e non esclusivi, con un’idea di produttività dell’agire comune che bada alla soddisfazione diffusa e quindi alla qualità delle democrazie che li consentono. L’interesse teorico-politico si salda quindi con istanzesostanziali: quel che la trattazione ideologica aveva voluto escludere, la pratica avvicina. Si comincia a dire con crescente chiarezza che le procedure formali da difendere non sono tutte quelle date, ma solo quelle inseparabili da e necessarie a diritti sociali fondamentali (Ferrajoli 2011): la questione quindi riguarda il senso del progetto sociale contenuto in costituzioni esigenti e progressive. La lotta per il diritto e la partecipazione popolare alla costruzione del futuro mostrano qualche insospettata possibilità di affermazione. Gli anni 2010 e 2011 in Italia certo sono gli anni legati allo scontro referendario sull’acqua e sull’energia: ma appunto la vittoria in quei referendum spiega la enorme diffusione e alla fine la prevalenza del nuovo lessico, svelando anche un intreccio, da consolidare, tra le due più recenti espressioni: beni comuni e cittadinanza attiva.

Possiamo supporre che il futuro dipenda da come le parole più nuove sapranno trovare punti di caduta empirici convergenti e convincenti.

3. Qualche linea di interpretazione storico-politica

Gli appunti che seguono sono un tentativo, che definirei “indiziario”, di dare sfondo storico alla parabola delle formule ‘democrazia deliberativa-democrazia partecipativa’, che si tengono ma confliggono anche. Storia indiziaria, perché in questa sede ci limitiamo ad annotare alcune coincidenze, la relazione tra fasi della storia e mutamenti di tematizzazione nella materia che ci interessa. Una storia più meditata dovrà poi scavare nelle premesse teoriche delle varie dottrine, nelle motivazioni strategiche dichiarate o implicite dei vari autori, nella connessione di date dottrine con svolgimenti pratici conseguenti, ecc. Ma è questione da riservare a sedi e metodi più adeguati.

Quel che appare particolarmente significativo è che pur in presenza in Occidente da mezzo secolo di segnali di crisi e del relativo dibattito sulla crisi, le dottrine e le teorie si sono sempre tenute entro il limite di una ricerca di rassicurazioni: dubbi più radicali sulla tenuta del sistema sono stati “demonizzati”. In questo senso tutto il dibattito appare in un certo senso “drogato”, pregiudizialmente orientato a preservare l’esistente, e poco capace di preparare a discontinuità e scarti. Così, dato che scarti e vie impensate sono nell’ordine reale delle cose e li stiamo concretamente vivendo, la situazione attuale è anche quella di un procedere con poca intelligenza, poca comprensione delle prospettive innovative di certe esperienze.

Una manipolazione rilevante si trova già fin dall’origine dei sussulti di crisi, cinquant’anni fa, a partire dal decennio dei nuovi movimenti e della “contestazione” giovanile in tutto il mondo. A seguito di quegli eventi si aprì negli anni Settanta del Novecento un dibattito di livello mondiale su crisi e limiti delle democrazie. La diagnosi proposta su incarico della Commissione Trilaterale (Usa, Europa, Giappone, 1975) da studiosi tra i più autorevoli era che le democrazie non fossero governabili a causa del “sovraccarico di domanda”. La tesi sollecitava a conferire ai governi un di più di potere decisionale, con relativa indipendenza e libertà rispetto alle domande sociali crescenti: nacque lì una stagione di proposte di riforma dei sistemi politici nel segno del “decisionismo” delle classi dirigenti (Reagan negli Usa, Thatcher in Inghilterra, Craxi in Italia).

La implicazione tacita di quella tematizzazione era di svalorizzare la valenza partecipativa dei sistemi di rappresentanza democratica, e quindi della democrazia stessa come sistema di governo: se l’esito era la creazione di situazioni di “carico” insostenibile, la democrazia come tale era da frenare o abbandonare. Tuttavia c’era molta cautela a far trasparire la sostanza di questo dilemma, poiché allora il mondo era ancora diviso tra due blocchi, e la competizione con i sistemi di socialismo realizzato e soprattutto con l’Unione Sovietica (che cesserà per “implosione” soltanto nel 1991) esigeva che delle democrazie si enfatizzassero sempre qualità e efficacia, ribadendo la superiorità come sistema. Questa credo sia stata una delle ragioni per cui si insisteva in una diagnosi della crisi come difetto di funzionamento (= colpa degli attori), non di natura (= sistema insufficiente). Si diceva quindi crisi di “governabilità” e non crisi di “rappresentanza”. La seconda formulazione infatti avrebbe reso più immediato il dubbio che il punto debole fosse nel sistema stesso della rappresentanza formale soltanto politica, così a lungo difeso e promosso come modello superiore, rispetto alle pretese dei sistemi socialisti di essere i soli capaci di realizzare la democrazia come equità sostanziale.

La tesi della ingovernabilità metteva da parte la questione dell’equità sociale, si faceva carico della sola stabilità dei sistemi e assumeva che i cittadini-consumatori, come tali, non fossero capaci di limitare le proprie scelte per fini generali, e dunque non potessero essere individuati come attori di autogoverno sociale. Una importante aspirazione delle democrazie o, per dirla con Norberto Bobbio, una “promessa non mantenuta” delle democrazie veniva semplicemente accantonata e abbandonata.

Sulla base di queste “revisioni” politico-culturali implicite, ma non dichiarate, in Occidente il confine tra decisionismo e autoritarismo sociale si rivelò di fatto molto esile. Resistenze e opposizioni a tali indirizzi crebbero nei decenni successivi, negli anni Ottanta e soprattutto nel decennio successivo, dopo la fine del sistema sovietico e quindi del sistema bipolare mondiale, via via che i governi capitalisti professarono la loro fede nelle dottrine neoliberiste, e cioè nella prevalenza da assegnare alla mano libera di poteri di mercato. A quel punto, caduto l’antagonista storico dei paesi socialisti, il capitalismo infatti si sentiva liberato dal timore di una sconfitta strategica, conseguentemente cadevano anche le ragioni di reticenza e ipocrisia nel dibattito ideologico. La democrazia fu messa a dura prova nei fatti e nel dibattito teorico. Alcuni non nascosero e non nascondono neppure più l’intento di considerarla sistema debole e da superare. Ha scritto di recente un acuto pubblicista americano che “sia al di qua che al di là dell’Atlantico le esigenze delle élite finanziarie si scontrano con la volontà popolare, apertamente ignorata. Se dovessero radicarsi, tali tendenze potrebbero sfociare in un assetto politico non più riconoscibile come democrazia, dando vita a un sistema capitalistico, si, ma non democratico” (A. Haslett 2011).

E’ nel contesto della cultura della globalizzazione, come “pensiero unico” neoliberista, che “reattivamente” con grado maggiore o minore di consapevolezza si diffusero alle soglie del Duemila quelle sensibilità e simpatie, di cui s’è detto, per nuove forme partecipative. Ha scritto di recente Umberto Allegretti che ci fu una “disseminazione mondiale”, la cui posta è democratizzare le democrazie, formula felice ripresa da B. Santos de Sousa e altri precedenti autori (U. Allegretti 2010 e 2011). Questo movimento, diffuso e dal basso, è in sostanza risposta molecolare e spontanea alla tendenza delle forze economico-finanziarie, ormai globalmente dominanti, a comprimere i poteri politici di rappresentanza popolare degli Stati e ad avviare forme di coordinamento finanziario istituzionali sempre più autocratiche e emancipate da pratiche di legittimazione democratico-rappresentativa. La risposta partecipativa dal basso tuttavia è certo debole e inadeguata a contrastare le strategie dei poteri mondiali forti, ma la sua inestirpabile vocazione e la manifestazione di essa in ogni parte d’un mondo unificato testimoniano di una contraddizione di fondo che non si può ignorare: o la si affronta, cercando di dare a certe procedure la capacità di assicurare risultati socialmente condivisi, o le democrazie si delegittimano e si consumano dall’interno. La contrapposizione tra valore formale e valore sostanziale della democrazia, cui abbiamo già accennato, è stato un modo insensato di non rispondere degli esiti di certe scelte di sistema da parte delle classi dirigenti. Anche su quel dibattito pesò la intenzione di scoraggiare utopie rivoluzionarie e difendere quel tanto di buono che, storicamente, le democrazie avevano fin lì acquisito.

4. Politica e antipolitica

Parlare di “partecipazione” negli anni Duemila è stato dunque un modo concreto di riportare il discorso sugli aspetti sostanziali, sui soggetti, sugli interessi sociali concreti, tutelati o disattesi. E ne è seguita una richiesta di empowerment della cittadinanza attiva, una spinta a limitare e mettere sotto monitoraggio le istituzioni rappresentative. La sintesi dei conflitti a mezzo della tecnica delle rappresentanze politiche risultava del tutto astratta e sempre meno convincente, sempre meno condivisa. La vecchia disputa teorico-ideologica sull’opposizione democrazia formale/democrazia sostanziale poteva essere ripresa su un terreno diverso, sottoponibile a verifiche empiriche, giudizi di fatto, non pregiudizi di valore.

Ma una volta messo sul tavolo l’interrogativo sul “chi fa che cosa”, gli interessi costituiti passarono al contrattacco rispetto ai bisogni diffusi – segnatamente ad opera della corporazione dei politici. Il confronto s’è fatto più ruvido e, a suo modo, incisivo. Infatti: quale legittimazione possono invocare i cittadini che premono per partecipare, rispetto agli interessi della “maggioranza passiva”, non partecipante? La contraddizione intuitivamente veniva riportata ai fondamenti stessi della democrazia: il potere di maggioranza, che le istituzioni rappresentative raccolgono ed agiscono. Può mai essere bypassato questo nodo? A fronte di esso – pensavano e tuttora pensano in molti di cultura vetero-politica - c’è la confusione, l’arbitrio, le pretese particolari e irriducibili di minoranze in definitiva pericolose, al limite della eversione con la loro richiesta antipartitocratica di andare oltre la capacità rappresentativa dei partiti.

La riaffermazione del principio rappresentativo, in questi termini perentori, sembrava dovesse tagliare le gambe alla partecipazione. Il contrasto è stato del resto molto duro ed esplicito, la classe politica (che ora la pubblicistica chiama senza remore “casta”) in larga parte ha reagito aggressivamente all’ondata critica. In Italia referendum popolari hanno negato ai partiti il finanziamento pubblico, e la risposta dei partiti è stato un imbroglio vergognoso e feroce, che ha moltiplicato per 5 il loro prelievo indebito dalle casse dello Stato…

Inutilmente i sostenitori della partecipazione all’inizio si sono mostrati cauti. Luigi Bobbio ad es. negò dapprima che si fosse in presenza di “nuove forme” già idonee a dare corpo agli interessi veicolati e quindi a sostituire in qualche misura le forme precedenti (2006, e 2004). L’osservazione della esistenza di arene partecipative ove si operava “a più voci”, da parte di questo studioso, era un modo di invitare tutti, cittadini e politici, a fare maggiore attenzione alla esperienza pratica, senza sprofondare pregiudizialmente in duelli ideologici e/o di potere. Ma anche la cautela non poteva evitare che certi interrogativi si ponessero in modo stringente: ammesso che il rapporto tra governanti e governati si stia modificando, da quale lato pende la bilancia? A chi tocca definire e limitare i poteri dell’altro: alla cittadinanza attiva, con esercizio di fatto di poteri nuovi, magari sussidiari? O a una rappresentanza rinnovata, capace di formare e dirigere un nuovo capitale sociale di fiducia? Chi ha maggiori competenze e responsabilità verso la ricostruzione di una sfera pubblica ricca di beni comuni? l’autorità politica o le forze sociali diffuse? E i beni comuni stessi: come indicarli, come preservarli, come assicurarli alle future generazioni (Mattei, 2011)?

Come si vede, se la riflessione e il dibattito procedono su aspetti concreti del cambiamento la situazione si fa molto interessante, ma anche molto esposta a equivoci, arbitri, ambivalenze. E contrasti virulenti. Direi che la pratica attuale è molto sotto il segno di queste difficoltà e questi dubbi. E così appare più chiaro che il tentativo di riportare nella materia un certo ordine abbia avuto i suoi estimatori. La enunciazione ginsborghiana della teoria relativa alla democrazia deliberativa è in definitiva null’altro che un tentativo di riportare all’ordine. Ma, dato per scontato che una buona discussione pubblica è sempre un bene, chi organizza e dirige la discussione? Chi ne trae conseguenze impegnative? E c’è modo di vincolare questa fase, della traduzione di un dibattito largo in decisione, rispetto a proposte varie e plurali? La debolezza su questi punti è puntualmente smascherata dalla esperienza pratica. Ad es. una legge toscana sulla partecipazione, che ha suscitato molte attese e molti dibattiti, su tutti gli interrogativi prima enunciati ha avuto esiti deludenti.

Una contraddizione teorica latente di tutti questi tentativi di “pilotare” la ricomposizione tra rappresentanza e bisogni diffusi sta nel fatto che, dopo aver sollecitato a non ridurre tutto al potere rappresentativo, la questione dell’autorità connessa al potere di decisione rimane inspiegata e comunque intatta, mentre i principi giuridici che assicurano collegamento tra dibattito e decisione restano debolissimi anzi inesistenti, così si ricade nell’arbitrio di quelli esistenti (A. Valastro 2010). Il potere partitico insomma non si lascia ridurre. La retorica discutidora-deliberativa in conclusione, facendo salva l’autorità delle istituzioni rappresentative per le decisioni ultime, non risolve neppure gli interrogativi e le difficoltà pratiche circa la legittimazione di singoli e minoranze a intervenire nelle politiche pubbliche. Anzi, curiosamente innesca una ulteriore contraddizione: alla ricerca di una “democrazia che non c’è”, essa finisce col respingere e diffidare della democrazia di baseche c’è, perché fa della partecipazione al dibattito un rituale così idealizzato, da configurarlo come asettico e sterilizzato dalle passioni comuni. L’osservazione critica, assai acuta, è di Giovanni Moro (2009).

Infatti a seguito di quella impostazione, soprattutto tra gli studiosi della partecipazione, vale la convinzione che il cittadino ideale a questi fini sia quello che non ha posizioni precostituite, quindi non porti con sé il retaggio di altre partecipazioni (associative, sindacali, ecc.). Un Candide da scovare con apposite tecniche di selezione e reclutamento: si forma una curiosa idea di “campione rappresentativo” della comunità in questione, dove il “rappresentativo” si riferisce a criteri statistici, e nulla ha a che vedere con i processi di formazione e trasmissione della volontà collettiva, e quindi con la funzione giustificativa della rappresentanza (Gelli-Morlino 2008, Raveraira 2007). Oppure, nella debolezza di questa risposta, si propone il sorteggio come criterio di selezione, il che recide alla base il problema della “rappresentatività”: tuttavia, rimettendo i conflitti al caso, appare difficile che tale soluzione conquisti il rango di criterio condiviso. I nuovi “tecnici della partecipazione assistita”, che prosperano come esperti di queste nuove procedure, vorrebbero fare da “levatrici” di volontà non ancora formate, ma operano sulla base di visioni che negano peso e valore ai processi reali di formazione del senso comune e delle idee collettive. Cosicché gli aspetti culturali e storico-ambientali di tale formazione per loro sono fattori di turbolenza sgradita, non fisiologia del fenomeno che si vuol mettere a valore.

Si è fatto qui cenno alle difficoltà teoriche e pratiche di quelle impostazioni per invitare a mantenere dubbi e prudenti riserve. Alcune delle questioni indicate hanno risposta invece in una impostazione del tutto diversa, su cui vogliamo ora portare il discorso. Si tratta di liberarsi in radice della contraddizione immanente in tutte le posizione fin qui richiamate, e cioè della contraddizione che deriva dal fatto che si vuol superare l’egemonia culturale dei sistemi di rappresentanza politica, restando tuttavia fermamente ancorati ai principi che ne sono storicamente derivati. Quella contraddizione infatti determina un corto-circuito tra criteri di legittimazione ad agire per interessi generali e potere di maggioranza, il cui esito è la passivizzazione di tutte le forze sociali (siano esse favorevoli ai governi o critiche verso di essi), con il corollario – non necessario (Arena 2006) – di un monopolio delle funzioni pubbliche riservato alle istituzioni politico-burocratiche. E’ tale sistema che in definitiva esclude dialettiche utili a bilanciare e correggere gli indirizzi dei poteri delegati, condannando come si è visto i sistemi a una deriva di declino e crollo di fiducia.

Si contrappone a tutto ciò l’idea di potere sussidiario circolare, tra cittadinanza attiva e istituzioni rappresentative, che come vedremo è alla portata anche di minoranze e dà luogo a attività e forme di intervento che possono non intercettare mai le forme di partecipazioni “offerte”, vecchie o nuove, e possono non attraversare le arene partecipative di cui parla Luigi Bobbio. Il fulcro di questa diversa possibilità è posto nell’autonomia delle forze sociali, e nei modi peculiari di riconoscere il legame tra certo modo di agire nel sociale e quel che si intende per interesse generale. Quell’autore del resto, a seguito di un serrato confronto sul punto tra noi (“Giornate di Montaione” 2009), e anche con Giovanni Moro, ha convenuto che democrazia partecipativa e cittadinanza attiva-sussidiarietà sono fenomeni distinti.

Se si conviene su questo, allora la classificazione dei “tipi” di democrazia che convivono si complica: la cittadinanza attiva configura una modalità che ha qualche punto di contatto con le forme partecipative, ma per la maggior parte se ne discosta ed anzi rifugge da quelle forme. E neppure può ritenersi che essa si inquadri nell’orizzonte della democrazia deliberativa: senza molto dibattito essa fa, produce risultati, non parole o proposte. Rivendica un ruolo “trainante”, non propositivo e di sostegno a decisioni altrui. Nelle sedi opportune sarà necessario indicare che, con l’introduzione dell’art. 118, si è dato avvio a un tipo nuovo di sistema, un sistema a “doppia legittimazione” (delle maggioranze rappresentative e delle minoranze attive per interessi generali). Se vogliamo, un “sistema misto” (Cotturri 2009). Con tratti di novità che superano quelli di integrazione-correzione del sistema in vigore. Ma questa è una discussione che interessa gli appassionati di elaborazioni concettuali, qui serve insistere ancora un momento sugli aspetti concreti e quindi sull’impatto di questa nuova possibilità della democrazia.

5. La sussidiarietà circolare.

La introduzione dell’art.118 sulla sussidiarietà nella revisione costituzionale del 2001 ha aperto nuovi orizzonti, che tuttavia non sono ancora pienamente intesi. Non si insiste mai abbastanza sul fatto che si tratta di un indirizzo politico dell’azione pubblica fissato per costituzione. I poteri istituzionali devono favorire (accogliere, sostenere, accompagnare, prolungare) le iniziative della cittadinanza attiva che si rivelino idonee a realizzare l’interesse generale. Il principio costituzionale quindi ha fissato una politica della sussidiarietà, che sta ai cittadini attivi e alle istituzioni di governo centrale e del territorio tradurre in interazioni tra loro efficaci e convergenti al fine costituzionale: realizzare interessi generali, formula che in senso più immediatamente comprensibile può indicare tutto quanto produce “beni comuni”, li conserva e li tramanda a future generazioni. La politica della sussidiarietà si nutre di una dialettica finora sconosciuta tra poteri sociali di intervento diretto per la “cosa pubblica” e poteri delegati a istituzioni rappresentative: dialettica e collaborazione (“patti di sussidiarietà”) sono aspetti fattuali di un processo di cambiamento aperto e più che mai necessario.

Quel che determina la originalità di questa prospettiva è l’ancoraggio costituzionale di questa nuova dialettica del cambiamento. Questo ancoraggio naturalmente ha senso – e si è posto come possibilità concreta di procedere sulla strada del cambiamento – in ambienti di diritto costituzionale scritto, positivo, assistiti da garanzie del rispetto delle norme costituzionali, affidate alla magistratura in genere e a specifici organi di giustizia costituzionale, le Corti costituzionali che gli ordinamenti giuridici continentali europei conoscono. Anche gli Usa, dotati di costituzione scritta, conoscono questo tipo di dialettica e di garanzie (la Corte Suprema): ma l’Inghilterra, che si regge ancora su una costituzione non scritta e sulla tradizione giurisprudenziale che la riafferma con tanta maggiore lentezza nel registrare i cambiamenti, non ha all’arco delle sue possibilità questi poteri e le relative tecniche di intervento.

Con lo sviluppo dell’integrazione europea anche i giudici inglesi hanno mostrato un inedito attivismo nel controllo di “legalità costituzionale” delle leggi promosse dai governi britannici: a questo fine fanno riferimento alla Carta Europea dei diritti fondamentali e ai Trattati europei. Ma è ancora una tendenza assai minoritaria, anche controversa, che in ogni caso non giunge a conoscenza popolare e pratica sociale intenzionalmente innovativa. Pertanto nessuna sorpresa che in quell’ambito culturale non si faccia alcun assegnamento sulle possibilità di azioni dei cittadini per l’attuazione della Costituzione, confermate da una giurisprudenza avvertita della propria responsabilità nel controllo dell’arbitrio politico, come invece è in Italia (e Francia, e Germania). E viceversa acquista rilievo e peso la lungimiranza con cui il Forum del TS italiano e altre associazioni (Parte Civile), allorché se ne offrì l’occasione nel ’97-98, proposero una modifica costituzionale per dare applicazione al principio di sussidiarietà, e che questo poi fu ripreso e sancito nel 2001 in Parlamento e poi anche da un referendum popolare confermativo (Ferla 2010).

Credo insomma che nella novità del percorso italiano di cambiamento - che si è prospettato anche come proposta per una Costituzione europea, ancora da conquistare - ci sia la particolarità di una storia di lotta per il diritto e la Costituzione (Palombarini-Viglietta 2011), che ha fatto per decenni passi avanti conquistando fasce sempre più avvertite di cittadini e di addetti ai lavori. Questa particolarità, altrove blanda o assente, come in Inghilterra, spiega perché chi è sotto il segno di altra cultura stenta a capire senso e valenza della cittadinanza attiva che la costituzione italiana ora riconosce.

Non si tratta di indicare con quella espressione il “cittadino che protesta”: non c’è alcuna novità in tali fenomeni. Magari c’è qualche invenzione nella comunicazione e nell’immagine: girotondi, tatuaggi, maschere ecc. Ma l’agitazione popolare che prende quelle forme sta sempre in un rapporto di domanda rispetto ai governi, e di attesa passiva delle risposte pubbliche (offerta di beni o servizi). La cittadinanza attiva di cui all’art.118 Cost. invece non attende, ma autonomamente prende iniziative operative, dà a suo modo risposte, cioè produce risultati riscontrabili come guadagno di tutta la comunità, e per questo vincola i poteri pubblici a dare spazio e seguito a tale attivismo sociale. Per quello che qui importa capire, la legittimazione di chi agisce come cittadino attivo, in senso così specifico e pregnante, non deriva dall’essere in alcun modo “rappresentativo” di altri cittadini, ma utile anche ad essi. Il cittadino attivo, anche se opera in gruppi organizzati e rilevanti nel contesto, è e resta minoranza. La legittimazione del suo intervento non può in alcun modo essere dedotta da concetti legati al sistema teorico della delega e della rappresentanza. Ma a un rovesciamento pratico del monopolio finora riconosciuto a quei poteri, rovesciamento dovuto alla necessità di legittimare “anticorpi” alla deriva dei poteri di maggioranza, e cioè al prevalere di interessi “di parte” attestati nella gestione del potere. La apertura di nuovi percorsi e dialettiche nuove per l’affermazione di interessi generali corrisponde a una esigenza delle società di preservare a se stesse un futuro. E’ una grande fase di sviluppo delle democrazie quella che ci attende.

La condizione affinché questa strada dia risultati è che una cultura dei diritti sociali e dell’autonomia e delle responsabilità anche individuali per la loro soddisfazione metta radice in attori sociali capaci di influenzare gli ambienti in cui prendono iniziativa. Nuove alleanze possono crearsi, con operatori del diritto e delle amministrazioni, e con attori propriamente politici che lottano per la riforma del sistema e contro corruzioni e sprechi. La interazione tra questi processi rende possibile che mutamenti, finora percepiti come molecolari, diffusi ma deboli, diventino poco alla volta parte di processi di trasformazioni macro, e cioè mutamenti di sistema.

Rielaborazione di un appunto predisposto per il terzo corso di Formazione dei quadri del Terzo Settore nel Mezzogiorno (FQTS, aprile 2012) promosso da Forum TS, Consulta nazionale volontariato, Convol, Csvnet., con il sostegno di Fondazione con il Sud.

Riferimenti bibliografici

- Umberto Allegretti, Democrazia partecipativa, voce della “Enciclopedia del diritto”, Annali IV, Giuffrè, Milano 2011, pp. 295-335

- Umberto Allegretti (a cura di), Democrazia partecipativa. Esperienze e prospettive in Italia e in Europa, Firenze University Press, 2010: vedi in partic. la introduzione dello stesso A., Democrazia partecipativa. Un contributo alla democratizzazione della democrazia, pp.5-45

- Gregorio Arena, Cittadini attivi, Editori Laterza, Roma-Bari 2006, ma dello stesso già Introduzione all’amministrazione condivisa, in “Studi parlamentari e di politica costituzionale”, n.117-18, 1997

- Gregorio Arena, Giuseppe Cotturri (a cura di), Il valore aggiunto. Come la sussidiarietà può salvare l’Italia, Carocci, Roma 2010

- Luigi Bobbio, Dilemmi della democrazia partecipativa, in “Democrazia e diritto”, n.4/2006, pp. 7-26. A cura dello stesso vedi anche A più voci. Amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni e cittadini nei processi decisionali inclusivi, ESI, Napoli 2004

- Norberto Bobbio, Quale socialismo?Discussione di un’alternativa, Einaudi, Torino 1976; e dello stesso Il futuro della democrazia, Einaudi, Torino 1984

- M. Crozier, S.P. Huntington, J. Watanuki, La crisi della democrazia, Rapporto alla Trilateral Commission 1975, trad.it. Franco Angeli editore, Milano 1977

- Vittorino Ferla, Cronache della sussidiarietà. 1997-2010, in Arena-Cotturri,Il valore aggiunto cit., pp. 69-135

- Luigi Ferrajoli, Poteri selvaggi, Editori Laterza, Roma-Bari 2011

- Francesca Gelli, Leonardo Morlino, Democrazia Locale e Qualità Democratica. Quali teorie, paper presentato al XXII Convegno annuale della Società italiana di Scienza politica, Pavia 2008

- Paul Ginsborg, La democrazia che non c’è, Einaudi, Torino 2006

- Per le “Giornate di Montaione” vedi <ufficio.partecipazione@regione.toscana.it>. Alla prima edizione delle Giornate ho presentato una traccia di discussione sulla distinzione tra democrazia partecipativa e sussidiarietà circolare: Cotturri,Sulla strada di una democrazia mista, 12 novembre 2009. Avevo intitolato Democrazia mista un editoriale sul n.29 di Labsus del 24 marzo 2009 <Labsus.org>

- Adam Haslett, La finanza spegne la democrazia, in “Corriere della sera”, 6 dicembre 2011, p.47

- Ugo Mattei, Beni comuni. Un manifesto, Editori Laterza, Roma-Bari 2011

- Giovanni Moro, Partecipare a cosa? Per una riconsiderazione del nesso tra democrazia partecipativa e attivismo organizzato in Italia e in Europa, paper presentato al XXIII Convegno annuale della Società italiana di Scienza politica, Roma 2009

- Giovanni Palombarini, Gianfranco Viglietta, La Costituzione e i diritti. Una storia italiana. La vicenda di MD dal primo governo di centro-sinistra all’ultimo governo Berlusconi, ESI, Napoli 2011

- Raul Pont, La democrazia partecipativa. L’esperienza di Porto Alegre e i progetti di democrazia, Edizioni Alegre, Roma 2005

- Margherita Raveraira (a cura di), “Buone” regole e democrazia, Rubbettino, Soveria Mannelli 2007

- M. Revel, C. Blatrix, L. Blondiaux, J-M. Fourniau, B.H. Dubreuil, R. Lefebvre (a cura di), Le débat public : une expérience française de démocratie participative, La Découverte, Paris 2007

- Yves Sintomer, Giovanni Allegretti, I bilanci partecipativi in Europa. Nuove esperienze democratiche nel vecchio continente, Ediesse, Roma 2009

- Alessandra Valastro (a cura di), Le regole della democrazia partecipativa. Itinerari per la costruzione di un metodo di governo, Jovene editore, Napoli 2010, partic. della stessa la introduzione, Partecipazione, politiche pubbliche, diritti, pp.1-54

- Hilary Wainwright, Sulla strada della partecipazione. Dal Brasile alla Gran Bretagna. Viaggio nelle esperienze di nuova democrazia, 2003 ed. ingl., Edizioni Ediesse, Roma 2005